Les

gabonais appartiennent au groupe linguistique bantou

(exceptés les Pygmées). Les Bantous, 120.000.000 d’âmes

en Afrique, vivent dans le centre et le sud du continent à partir

d’une ligne allant de Douala (Cameroun) à Mombasa (Kenya).

Les Bantous sont arrivés au Gabon à une date encore mal

déterminée, entre le XI° et le XII° siécle; leur migration

s'est poursuivie jusqu'au XIX° siècle avec l'arrivé des

Fangs. S’il n’existe pas d’unité ethnique(le Gabon à lui

seul compte 45 ethnies par exemple), il n’en reste pas

moins que la parenté entre les langues bantoues, parlées

dans toute l’Afrique subsaharienne, est indéniable.

Cette parenté témoigne de l’existence d’une langue

et d’un foyer communs originels.

C’est au début de l’ère chrétienne qu’une civilisation

d’agriculteurs maîtrisant la métallurgie commencent à émigrer vers l’est et le

sud, submergeant les populations autochtones de Pygmées et de Bochimans qui vivaient

encore dans une économie de l’âge de pierre. L’ethologue américain Murdock a

situé foyer originel des Bantous au moyen Niger, qui a peut-être été la base

de repli de la civilisation très avancée et ancienne du Sahara quand il était

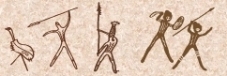

encore une étendue de savanes.Sembleraient en témoigner les peintures rupestres

du Tassili qui sont, à l’évidence, des réalisations d’hommes de race noire, grands

et élancés.

Si cette hypothèse était admise, elle supposerait

que ces " Proto-Bantous " avaient été les fondateurs de la brillante civilisation

de l’Egypte pharaonique. Mais il est possible que ces premiers sahariens aient été des

Nilotiques. Et, pour l’essentiel, l’accord se fait pour considérer le foyer camerounais

comme point de départ des migrations bantoues. Le deuxième foyer est le plateau

des Grands Lacs et correspond à toute la durée du Moyen-Âge en Europe. Les Bantous

ont longé la lisière nord de la grande forêt, l’ont contournée grâce au plateau

des Grands Lacs avant de déferler à nouveau vers le sud et l’ouest. Les groupes

les plus méridionaux, les Xhosas et les Zoulous à l’est, et les Herreros à l’ouest,

ne s’étant installés que vers les XV° et XVI° siècles.Ce n’est donc qu’assez

tardivement que les Bantous se sont établis dans la grande forêt, après l’introduction

de l’igname et de la banane plantain, venus d’Asie par la côte de l’Océan Indien.

Les trois types de civilisations bantoues

Ces différentes phases de migration ont engendré trois

types de civilisations bantoues:

1°) la civilisation des clairières des Bantous équatoriaux

de la grande forêt, organisés en petits groupes.

2°) la civilisation des greniers des Bantous

centraux a donné au Moyen-Âge africain ses plus puissants royaumes, à la lisière

de la grande forêt(Kongo, Luba, Lunda).

3°) la civilisation de la lance des Bantous méridionaux

qui étaient des pasteurs guerriers ;chez eux, l’art de la guerre et la discipline

martiale ont donné lieu aux grandes conquêtes zouloues dont Shaka demeure à jamais

la figure historique emblématique.Son génie militaire (et celui de ses successeurs)

a longtemps tenu en échec la pénétration européenne dans cette partie de l’Afrique

;elle marqua le coup d’arrêt de l’expansion bantoue à travers l'Afrique.

Au-delà de la diversité ethnique, il existe une

véritable unité culturelle entre les peuples du Gabon, majoritairement issus

du groupe bantou. Cette unité se reflète notamment dans les rites qui, bien que

pluraux, remplissent une même fonction de représentation sociale, de vision du

monde, d’initiation et de thérapie du corps et de l’âme.

A côté du bwiti, sans doute la pratique ésotérique

la plus connue en dehors des frontières du Gabon, il existe le ndjobi des obambas

et des téké. Ces rites révèlent toute la richesse des traditions du Gabon, un

patrimoine qu’il importe de protéger car il est le témoin de notre génie, de

notre histoire et de notre identité profonde. En définitive, il est la meilleure

part de nous-mêmes, celle que nous pouvons offrir à la gloire de la civilisation

universelle. C’est notre contribution dans le nécessaire dialogue des cultures

et des civilisations. C’est aussi la meilleure de résistance aux tentatives d’uniformisation

du monde qu’une certaine conception de la globalisation veut nous imposer.

Au coeur des rites du Gabon: le bwiti....

Le bwiti est intimement lié à la plante iboga,

mondialement connue. Elle est le véhicule initiatique de ce rite. L’iboga produit

deux effets en fonction du dosage et de la finalité initiatique.

1) A petites doses, l’iboga a des effets simplement

toniques.

2) A plus fortes doses, il entraîne l’initié dans

des visions initiatiques.

Les finalités de l’initiation sont multiples :il

s’agit d’une part de projeter l’initié dans la dimension de l’origine des temps,

de sorte qu’il revive les souvenirs et le cheminement des milliers de générations

qui l’ont précédé dans la chaîne de l’existence. Le bwiti part de l’idée que

nous recevons ces souvenirs en legs, de sorte que chaque mémoire individuelle

est une parcelle de la mémoire collective et immémoriale de la société. Le bwiti

fonctionne donc comme une « constitution sociale », en tant qu’il invite chacun à perpétuer

l’unité de la société, à en respecter les règles et les principes fondateurs.

Le bwiti est aussi une école et une expérience de l’humilité :l’initié doit s’incliner

devant la grandeur de l’oeuvre des anciens et prendre conscience qu’ « un seul

doigt ne peut jamais laver la figure ».

D’autre part, le bwiti a une fonction curative.

La connaissance des plantes médicinales est un autre aspect de l’arsenal des

grands initiés. La maladie du corps ou de l’âme est perçue comme une rupture

de l’harmonie entre l’homme et les éléments. Cela peut résulter de la transgression

d’une loi du groupe ou de la nature, d’une négligence dans l’observation du culte

aux ancêtres ou même d’une malveillance humaine. Le pouvoir de guérison du bwiti

va permettre de rétablir cette harmonie, de réconcilier l’homme avec les ancêtres

et d’anéantir les mauvais sorts. L’efficacité de l’ibogaïne et de ses dérivés

a été attesté scientifiquement, notamment dans le traitement des personnes dépendantes

des drogues dures. Les scientifiques affirment avoir obtenu avec l’ibogaïne plus

de résultats satisfaisants dans le sevrage des toxicomanes qu’avec les méthodes

utilisées jusqu’alors et que l’ibogaïne elle-même n’entraîne aucune accoutumance.